“페이스북이 뉴스산업과 이혼할 준비가 된 것으로 보인다.” 지난 6월 16일 하버드대 부설 니먼저널리즘랩(Nieman Journalism Lab)에서 게재한 아티클 제목이다. 그로부터 두 달이 채 안돼 페이스북은 미국 뉴스 퍼블리셔에 대한 지원 중단을 공식화했다.

비슷한 시기 구글의 모회사 알파벳(Alphabet)은 스페인에서 뉴스를 재개한다고 발표했다. 뉴스 콘텐츠 및 링크에 대한 사용료 부과에 반발하며 서비스를 접은 지 8년 만이다. 구글은 또 독일과 프랑스 등 EU 국가 300개 이상 퍼블리셔와 뉴스 계약을 체결했다.

올 들어 글로벌 플랫폼을 운영하는 일명 빅테크(Big Tech) 기업과 각국 뉴스업계 간 뚜렷한 기류 변화가 나타난다. 다른 나라 이슈쯤으로 치부하기엔 한국 미디어 시장에 던지는 화두가 가볍지 않다. 디지털 뉴스값에 대한 플랫폼과 언론의 입장차는 글로벌을 관통하는 공통 이슈이기 때문이다.

디지털 광고비 쓸어가는 빅3

디지털 미디어 시장에서 뉴스값 지불 논쟁이 격화한 배경은 광고비의 이동과 궤를 같이 한다. 소수의 빅테크가 전체 디지털 광고 시장의 상당 부분을 장악하면서 온라인 광고를 주 수익원으로 삼는 뉴스업계와의 갈등 구도가 형성, 심화됐다. 특히 코로나 팬데믹으로 전 세계 광고 시장이 위축되면서 언론사 중요 수익원인 매체 광고 부문이 직격탄을 맞았다.

디지털 광고‧미디어 매체 디지데이(DIGIDAY)가 지난 2월 인용‧분석한 자료에 따르면, 2021년 기준으로 구글과 메타(Meta, 옛 페이스북), 아마존이 전 세계 광고 지출비(7100억 달러)의 39%를 차지한다. 특히 디지털 광고 시장에선 이들 3대 빅테크 광고비가 무려 67%의 지배력을 보일 정도다.

이중 이커머스를 주력으로 하는 아마존을 제외하면, 전 세계에 막강한 영향을 미치면서 플랫폼 속성상 링크가 곧 트래픽으로 연결되는 구글과 페이스북이 언론계의 주 성토 대상이다. 언론사 상품(=뉴스)을 이용해 돈(=광고)을 벌면서 적정 대가를 언론에 지불하지 않는다는 비판이다. (*이 부분은 한국 빅테크로 성장한 포털사를 향한 국내 언론들의 비판 목소리와 동일하다)

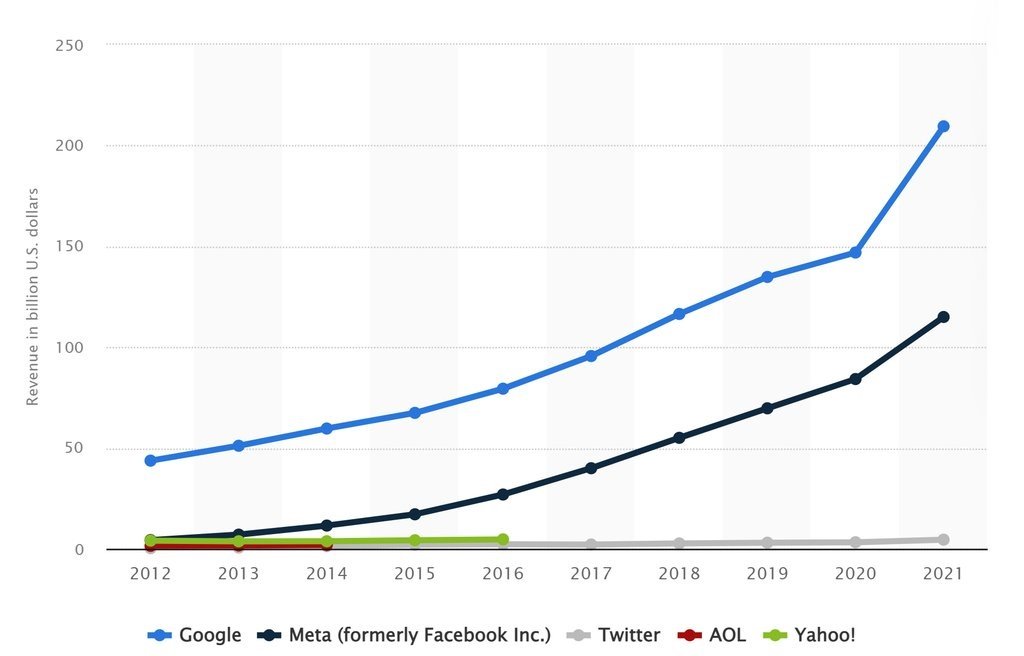

시장조사기관 스태티스터(statista) 데이터를 보면 2013년부터 10년간 구글과 페이스북(모회사 Meta)의 디지털 광고 매출은 온라인 광고 시장에서 압도적 우위를 점한다.

주요 온라인 기업 디지털 광고 매출 추이

특히 코로나 팬데믹이 기승을 부린 2020-2021년에도 두 빅테크의 디지털 광고비는 급증해 구글은 1469억 달러에서 2095억 달러로, 페이스북은 840억 달러에서 1149억 달러로 각각 볼륨을 키웠다. 팬데믹 동안 미국 기준 지역 언론사가 100개 이상이 경영난으로 문을 닫은 것과는 대조적인 모습이다.

페이스북, 뉴스산업과 이별하는 중

페이스북은 최근 2~3년간 앱 내 뉴스탭(tab)을 운영하며 뉴스산업과 공생모델을 구축, 언론계 불만을 달래왔다. 한국에선 론칭하지 않은 서비스지만 2020년 미국을 시작으로 현재는 영국과 독일, 프랑스, 호주로 뉴스탭 서비스 지역을 넓혔다.

하지만 최근 페이스북이 뉴스탭 운영방침을 전면적으로 수정하면서 다시금 언론계로부터 곱지 않은 시선을 받고 있다. 악시오스(Axios) 등 복수 외신은 페이스북을 운영하는 메타 측은 뉴스탭 운영을 위해 미국 언론과 맺은 파트너십 종료를 결정했다고 보도했다. 언론들에 직접 지불하고 있는 비용을 줄여 다른 수익 비즈니스로 옮기려는 밑작업이다.

월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 페이스북이 한해 뉴욕타임스에 지불하는 비용은 2000만 달러(한화 약 260억원)이며 워싱턴포스트(WaPo)는 1500만 달러(약 195억원), WSJ 1000만 달러(약 130억원) 수준이다. 미국을 비롯한 영국, 독일, 호주, 프랑스 등 5개국 현지 언론사들과 콘텐츠 라이선스 계약을 맺은 것을 고려하면 뉴스탭 운영에 들어가는 비용은 수조원대로 추산된다.

이와 관련해 페이스북은 2021년 2월 “2018년부터 6억 달러를 투자”했다며 “향후 3년 간 최소 10억 달러를 더 추가할 것”이라고 밝힌 바 있다. 그러나 지난 7월 말 언론 인터뷰에선 “사람들이 더 이상 뉴스를 보기 위해 페이스북에 들어오지 않는다. 뉴스탭 운영은 사용자 선호도와 맞지 않는 영역에 과도하게 투자하는 것”이라며 입장을 뒤집었다.

페이스북의 ‘노선 변경’은 숏폼(short form)을 앞세워 글로벌 1위 플랫폼으로 급부상한 틱톡(TikTok)을 견제하는 목적이 크다. 콘텐츠 투자 비용의 무게중심을 뉴스에서 숏폼으로 옮기려는 구상이 유력하다. 그도 그럴 것이 틱톡은 비게임 앱 부문에서 2022년 1분기 매출과 다운로드수에서 모두 1위를 기록하며 막강 세를 과시하고 있다. 같은 시기 페이스북 매출은 상위 10위권에도 들지 못한 것과 극명히 대비된다.

페이스북 생태계 안에서 뉴스 효용가치가 낮아졌다는 점 또한 뉴스 정책 변화를 이끄는 현실적 요인이다. 페이크뉴스(Fake News) 문제의 심각성을 주지시킨 ‘트럼프 시대’가 끝난 이후, 소셜미디어 플랫폼을 통해 기사 링크를 클릭하는 사람(이용자)들이 크게 줄었다. 페이스북 입장에선 틱톡 기세에 밀리는 와중에 기존 비즈니스 성장과 이용자 유지에 크게 도움 되지 않는 뉴스 공급을 위해 계속 막대한 돈을 투입할 이유가 없다.

링크세 압력에 구글 정책 변화

페이스북이 뉴스값을 줄이는 움직임을 나타낸다면, 구글은 유럽 국가를 중심으로 뉴스값 요구를 수용하며 관계를 재설정하고 있다. 유럽연합(EU)이 2019년 저작권지침(European Copyright Directive)을 개정하면서 단일 국가 논의를 넘어 회원국 전체로 협상력을 키운 까닭이다.

‘언론재벌’ 루퍼트 머독(Rupert Murdoch)의 시장 영향력이 막강한 호주와 캐나다에서도 최근 몇 년 새 플랫폼에 뉴스사용료를 부과하는 법을 잇달아 도입하며 구글을 압박하는 EU국과 뜻을 같이 하고 있다. 게다가 구글은 미국에서 온라인 광고 시장의 지배적 지위를 남용한 혐의로 반독점 소송에 휘말릴 위기에 처해 있다. 제아무리 글로벌 빅테크라 해도 이른바 선진국으로 분류되는 나라들이 입모아 뉴스사용료 요구 압박 수위를 높여가는 일련의 상황이 위협적이지 않을 수 없다.

구글은 일명 링크세(link tax)에 대한 압력을 가장 오래, 그리고 세게 받으며 십수년 간 각국 규제기관이나 언론계와 긴장관계를 유지해왔다. 스페인에서 2014년 말부터 구글뉴스를 접은 것도 링크세와 비슷한 개념의 스니펫세(snippet tax) 부과에 대한 반발이었다.

스니펫세는 구글 사이트에서 검색시 제목과 함께 노출되는 두세 문장의 기사에 대해서도 저작권료를 지불해야 한다는 것이다. 2014년 스페인 의회가 저작권법 개정을 통해 이 스니펫세를 도입했는데, 구글은 반대 뜻을 분명히 하며 ‘뉴스 철수’라는 강수로 맞섰다. 당시 구글은 “(사이트에 광고를 표시하지 않는) 구글뉴스는 자체적으로 수익이 없어 (스니펫세와 같은) 새로운 접근 방식은 지속가능하지 않다”고 밝히며 실제로 8년간 스페인에서 뉴스 서비스를 폐쇄했다.

그러다 스페인이 EU 저작권지침을 반영한 법령을 발표하면서 구글과 스페인 간 ‘뉴스 결별’은 화해 수순으로 급전환됐다. 구글 측은 뉴스사용료 협상 대상이 스페인 미디어업계 전체에서 개별 언론으로 바뀐 점이 결정적 이유라고 설명하지만, 실상 빅테크 규제 움직임과 연결 지어 보는 시각이 지배적이다. 각국 정부와 규제기관, 여론에 막강한 영향력을 미치는 언론계와 계속해서 각을 세우기보다 국가별 현지 상황과 법에 맞게 뉴스산업과 상생그림을 그려 나가는 것이 ‘빅테크 리스크’를 그나마 줄이는 현실적 선택지라는 해석에 무게가 실린다.

실제로 구글은 뉴스 사용료 문제를 놓고 프랑스에선 법적 다툼까지 불사할 정도로 강경 태도를 고수했으나, 최근 항소 뜻을 굽히고 프랑스 언론 150여개와 뉴스 계약을 체결했다. EU 전역으로 확대하면 구글이 저작권법 발효 이후 뉴스 사용료 계약을 맺은 언론사는 600곳 이상이며, 앞으로도 계속 확대해 나간다는 방침이다.

한국 언론계 시사점

익히 알려진 글로벌 빅테크와 해외 언론의 뉴스사용료 갈등스토리를 복기하는 것은 국내에도 중요한 시사점을 안겨주기 때문이다.

첫째, 디지털 뉴스사용료 논쟁은 한국이 훨씬 일찍 경험했다.

‘빅테크 vs 각국 언론’ 갈등의 원인과 전개 양상은 20여년 전부터 반복돼온 ‘포털 vs 한국 언론’ 구도와 유사하다. 국내에서 지금과 같은 포털뉴스 생태계가 고착되는 동안 한국 언론들은 매번 플랫폼 종속 심화를 우려하면서도 포털에서 지급하는 뉴스사용료(전재료)에 안주해왔다. 디지털에 적응하는 과정에서 서구 유력 언론들이 구독모델을 고도하고, 빅테크에 적정한 뉴스값을 요구하는 투트랙(two-track)으로 접근하는 것과는 큰 차이가 있다.

그러나 이제는 해외 추세를 보며 글로벌 빅테크와의 뉴스값 협상도 준비해야 하는 상황이다. 이대로 미적지근하게 있다간 선행학습 효과는커녕 후행학습 효과도 기대하지 못하게 된다.

둘째, 한국 빅테크인 포털사 뉴스정책도 바뀌고 있다.

카카오는 지난 8월 말 다음 모바일 뉴스에 ‘언론사 구독’ 탭(My뉴스)을 개설했다. 이용자 뉴스 선택권 강화를 내걸고 개별 언론사 브랜드를 펼쳐놓았다. 이에 앞서 네이버 뉴스는 2017년 언론사 구독 서비스를 먼저 시작했다. 또 2020년부턴 뉴스 계약을 맺은 언론사들에 직접 돈을 지불하는 전재료를 폐지하고 뉴스 페이지에서 발생하는 광고 수익을 배분하는 형태로 바꿨다.

이처럼 양대 포털이 모두 뉴스 유통 구조와 뉴스값 지불 시스템을 손질해가고 있는 시기다. 포털뉴스 20년 동안 국내 언론계가 놓쳤던, 혹은 외면했던 구독 경쟁력을 회복하며 새로운 뉴스 유통 모델을 고민해야 한다.

셋째, 글로벌 빅테크 뉴스값 이슈에서 한국은 아직 열외다.

국내에선 빅테크 책임론이나 디지털 뉴스값에 대한 관심이 상대적으로 덜하다. 지난해 4월 ‘한국판 구글법’이라 불리는 신문법 일부개정안이 발의됐지만 일 년 넘도록 계류 상태다. 그 사이 정치권이나 언론계에서 간헐적 문제 제기가 있었을 뿐이지, 미국과 유럽 등 해외 국가처럼 법적·제도적으로 뉴스값 논의를 진척시키지 못하는 실정이다.

물론 우리나라는 비영어권 국가에다 이용자 규모가 작은 시장이라 언론계 목소리를 글로벌 빅테크가 얼마만큼 수용할지는 미지수다. 그럼에도 포털사업자에 대한 사회적 책임론을 주창하는 것 못지않게 글로벌 빅테크를 향해 공통의 목소리를 내야 전환기 뉴스산업을 위한 생산적 논의와 실질적 개선 활동을 이어갈 수 있다.